ビタミンDとは

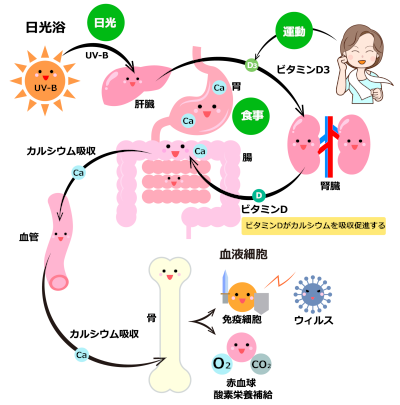

体内のビタミンD3は食事による摂取のほか、太陽の光(紫外線UV-B)を浴びて、皮膚にあるコレステロールの産生過程の中間体であるプロビタミンD3からつくられます。

いずれも血液により肝臓に運ばれて、まず25-(OH)ヒドロキシビタミンD に代謝され、その後、その大部分が血液中に移動します。血液中を循環する25-(OH)ヒドロキシビタミンD は、さらに腎臓で代謝を受け、1, 25-(OH)2ジヒドロキシビタミンD(活性型ビタミンD)となります。

この活性型ビタミンD が実際に腸からのカルシウムとリンの吸収を促進したり、骨での石灰化を促進したりして、ビタミンD としての役割を発揮します。

ビタミンDの役割

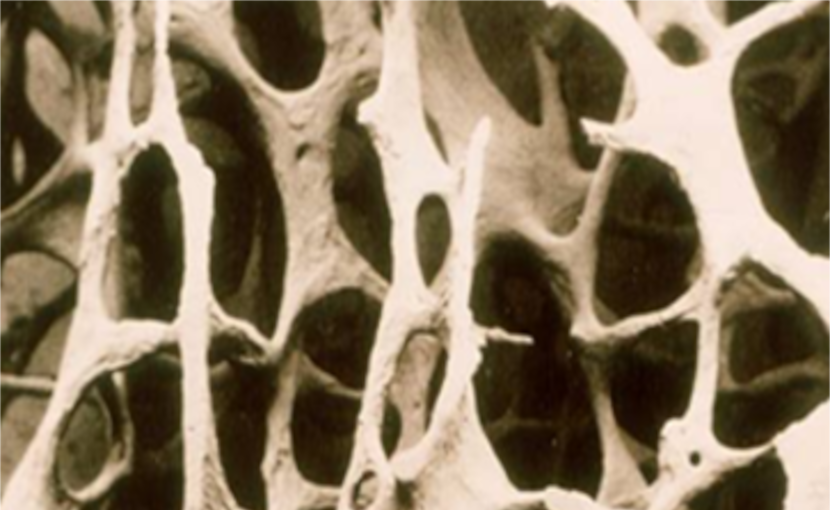

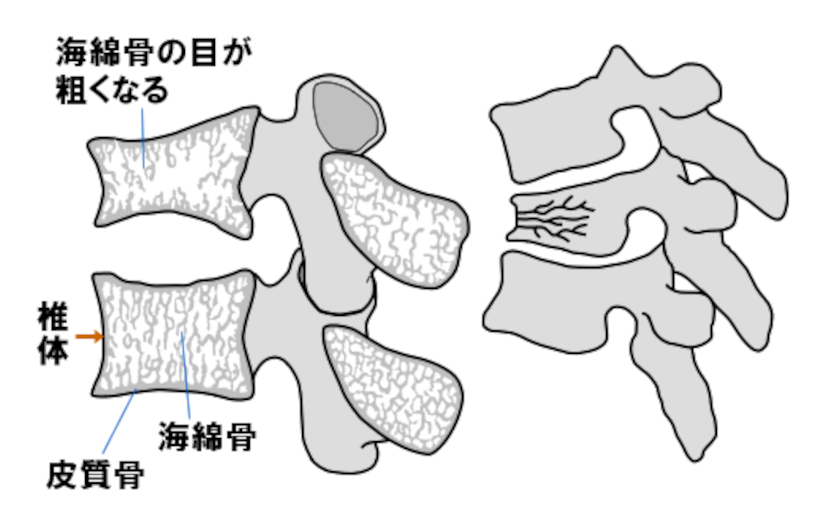

ビタミンD は腸からカルシウムとリンを適切に吸収するはたらきがあります。ビタミンDが少なくなり血液中のカルシウムが低下すると、副甲状腺ホルモンの分泌が亢進し、骨からカルシウムが放出されて骨が脆くなり、骨密度が低くなる骨粗鬆症や骨折をひき起こします。

また、ビタミンDは骨格筋などにも作用し、身体運動機能に関与して高齢者の転倒を予防する効果があると考えられています。

日本人のビタミンD栄養と健康との関連

ビタミンDが不足していると、骨密度は低下し、骨折リスク・転倒リスクが上昇することがわかっています。さらには骨粗鬆症治療薬(骨吸収抑制薬)の治療効果が低下することもわかっており、日本人においては、ビタミンDの補充は必須と考えられます。

また、ビタミンD欠乏によって,免疫力低下やがん発症リスクが増加し,インフルエンザなどの急性呼吸器感染症の危険因子となる可能性も報告されており、骨のみならず免疫機能にも関与します。

ビタミンD補充

市販のサプリメントによるビタミンD補給も選択肢の1つですが,カルシウムが含有されていることも多いので骨粗鬆症治療薬との併用時にはカルシウムが過剰となることがあり配慮が必要となります。一方,ビタミンDの栄養状態は,骨粗鬆症治療薬の効果にも影響するため,良好な状態を維持することが重要となります。

治療薬

ビタミンD は脂溶性であり過剰摂取となる可能性があります。特に活性型ビタミンD薬は脱水時などには作用が増強されることがあり、注意が必要です。

高カルシウム血症が起こり、腎機能障害や食欲不振、嘔吐、不整脈、意識障害などの症状が出現することがあります。治療開始後は開始後2~4週間,以後は3~6カ月ごとに血清カルシウム値を評価し、予防に努めます。また、血清カルシウムの上昇より前に尿中カルシウムの排泄が増加すると考えられるため,尿中カルシウム値を評価することで高カルシウム血症を防ぐことができます。

参考文献

永井麻梨恵 Nutrition Care 2022 vol.15 no.1(21)

油野岳夫,大江宏康 臨床化学 第50巻第3号 2021年7月

津川尚子 診断と治療 Vol.109 no.8 2021